ふるさとの原風景を守りたい

目次 建設会社が純米吟醸酒を!? 棚田米を使ったお酒で町を元気に! 山あいの酒屋さんとしても営業 フランスで金賞受賞、イタリアでW受賞 上勝…

梅酒特区とは、その土地の梅を活用した梅酒の製造を促進するために設けられた、国による構造改革特区のひとつ。地域経済の活性化を図るため、少量の年間生産量でも酒類製造免許が取得できる仕組みです。

日本にある3つの梅酒特区のうち2つは、梅と聞いて誰もが真っ先に思い浮かべる和歌山県に存在しており、ブランド梅干し「南高梅」の生産量日本一のみなべ町と、リキュール特区として知られている田辺市です。そして、徳島県吉野川市の美郷(みさと)地区。いずれの町も2008年(平成20年)に認定され、“全国初の梅酒特区”となりました。

美郷は徳島市から西へ車で1時間ちょっと走らせたところにある吉野川市ののどかな山あいの集落。春の芝桜や梅雨時期のほたるが有名な地域です。

現在は、ここで紹介する「大畠(おおばたけ)酒造」を含む5軒の酒造が稼働し、毎年11月に開催される「美郷梅酒まつり」や2月末の「美郷梅の花まつり」を軸に、個性豊かな味と彩りで地域に、山に活気をもたらしています。

ただ、和歌山のような巨大産地とは違い、山間部の農地面積の小さな美郷が梅酒特区の認定を得るまでにはさまざまな苦難がありました。梅の栽培を始めるまでの美郷(旧麻植郡※おえぐん)の人々は主に自給自足で暮らしていましたが、昭和30年頃に「現金収入を得よう」という動きが強くなり、煙草や蚕といった換金作物の生産を始め、当時価格の高かった梅もそのひとつでした。

この地域の人々が植えた梅の木は当時、県推奨で品種改良が行われた「月世界」。大きく青い見た目から「青いダイヤ」などと呼ばれ、「梅を植えてハワイへ行こう」なんていう昭和らしいお茶目なスローガンも合言葉となり、当時、生産に大きく力を入れていました。しかし、段々畑での難しさや作り手の高齢化。さらに、梅の木の寿命が重なったことにより、衰退していくこととなります。

しかし、「何か地域産業を起こさなければ!」という強い意志を持っていた人たちは多くいて、平成19年に梅ではなく、今度は薬草の研究会を立ち上げることとなります。薬草の知識や技術を学ぶために著名な大学教授を招き、指示を得ようと考えたのですが、美郷に来た教授から出た言葉は「梅も薬。梅を作ったほうが良い」という一言。

地域で「梅酒会」が立ち上がり、梅酒特区となった後、3番目に認定を受けたのが「大畠酒造」でした。平成23年より杉友善一郎さん、喜美子さんは本格的な梅酒づくりをスタートさせたのです。

「『オオバタケ』はうちの屋号なんです。美郷ではどの家も苗字のほかに屋号があって、屋号で呼び合っています。なぜオオバタケなのかはわかりません(笑)。普段は『オバタケ』と呼ばれますが、酒造を立ち上げる際に、『大畠』という漢字を当てました。」と、喜美子さん。

杉友家は江戸時代からこの地にあり、昔は養蚕や麦作を行っていました。善一郎さんでなんと13代目なんだそう。

「長年、兼業農家でJAに梅を出荷していましたが、どんな方が使ってくれているのかわからなかったんです。もともと自家用に梅酒はつくっていましたし、販売すれば消費者の方とも会えますしね」と、笑顔の喜美子さん。

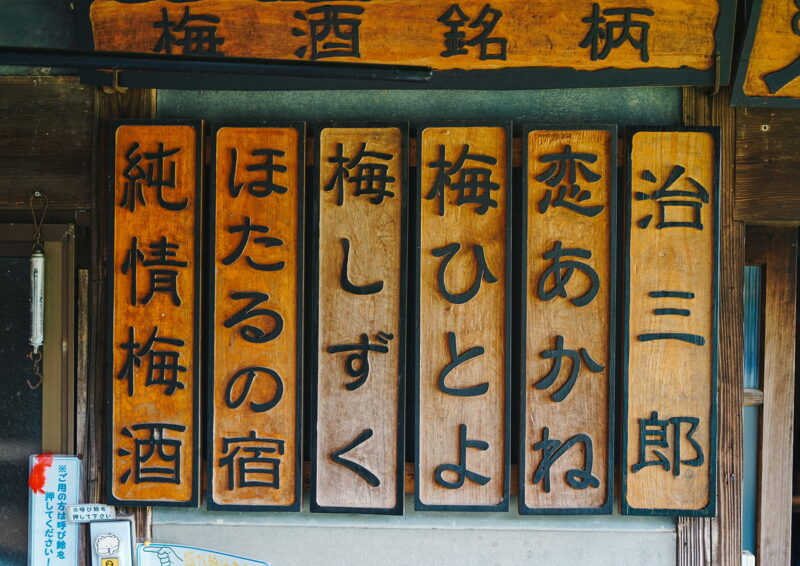

「大畠酒造」の代名詞である「長期熟成プレミアム梅酒 蔵出原酒 治三郎」は、実店舗とラシクルモールなどの通販サイトでしか購入することができないプレミアムな逸品! 重く、尾を引くような甘さという印象から普段は梅酒に手を出さない、辛口至上主義の酒好きたちにこそ飲んでほしいラベルです。

注いだだけではそれほど香りは強くはないですが、口内に流れ込んだ刹那、爆発的に梅が広がります。私たちが想像するような甘く華やかな印象ではなく、無骨で逞しさを感じる香り。どちらかといえば、ウイスキーに近しいかもしれません。 氷砂糖を減らし、度数の高いホワイトリカー(梅酒に使う無味無臭の焼酎)を採用することで従来品よりもアルコール度数を10度ほど高く仕上げ、月世界の魅力を最大限引き出すために5年(通常は2年ほど)という長期の熟成を経ます。

クエン酸や酸味成分により食欲増進の効果のある梅酒は食前酒として楽しまれることが多いですが、「治三郎」は食後の一杯や就寝前の静かな時間が似合う高貴な味わい。酒好きの方へ贈りたい一本です(桐箱入り風呂敷包みの商品もあります)。

ちなみに、日本酒や焼酎にありそうなネーミングは、杉友さんの曽祖父の名前から。 「かなり酒好きの曽祖父だったようです。家畜を専門にした獣医のようなことをしていたらしいのですが、謝礼を食べ物や金銭などではなく酒1杯で済ませていたくらい酒好きだったらしいんです。なので、この度数の高い梅酒にはピッタリの名だと思い、名付けました。」と、善一郎さん。

大畠酒造の商品は、Lacycle mallでお買い求めになれます。

長期熟成プレミアム梅酒 蔵出原酒 治三郎 720mL

一方で、淡い朱色が美しい「恋あかね」。「治三郎」とは対照的で、グラスに注いだ瞬間から香りも見た目も華やかなのが特徴です。フルーティーな南高梅と、酸味が少なく香りの強い赤く桃のような色の品種、露茜(つゆあかね)とのブレンドは、口の中に長く残らない瞬間的な甘さが心地よい味わい。ロックやソーダ割りで暑い夏に流し込みたい爽やかさがあります。

治三郎と比べるとアルコール度数は低いですが、20度と従来品よりも高いのは大畠酒造の個性。製造者の嗜好が色濃く反映された梅酒特区ならではの面白さを感じさせてくれます。ほかにも、口当たりや味わいの異なるこだわり梅酒が揃っているので飲み比べも楽しめます。

大畠酒造の商品は、Lacycle mallでお買い求めになれます。

露茜・南高梅 蔵出原酒 恋あかね 500mL

また、お酒を飲めない人には「おおばたけの梅シロップ」がおすすめです。材料は自家栽培の鶯宿(おうしゅく)の梅と氷砂糖だけ。寒暖差の少ない蔵で2年もの間、じっくりと熟成させているので味わいは超濃厚とプレミアム。こちらもファンの多い人気の商品です。

大畠酒造の商品は、Lacycle mallでお買い求めになれます。

おおばたけの梅シロップ360mL 6本セット

ほたるが飛び交う6月下旬から中旬にかけてが、梅の収穫シーズン。ぷっくり実った梅を家族総出で収穫します。

収穫した梅はきれいに洗ったあと、焼酎35度と氷砂糖とともに醸造用タンクで漬け込みます。「梅たっぷりのコンテナの重量に体が耐えられるか心配で、梅酒づくりを一瞬躊躇したことがある……」と善一郎さん。

梅の手入れから収穫、仕込み、瓶詰めまで、大変な労力のかかる仕事ですが、善一郎さん、喜美子さん、そして娘の優希子さんの家族による手作業で、大畠酒造らしい個性溢れる梅酒がつくられています。

「うちの梅酒は全体的に甘さが控えめの梅酒をつくっています。美郷の酒造の中では断トツ辛口でしょうか。このこだわりを気に入って何年も通ってくださるリピーターも多く、『辛口の梅酒があると聞いて……』と尋ねて来てくれる人も増えてきていて、ありがたいですね」と、優希子さん。

6月。梅の収穫期である梅雨中の取材でしたが、気温がかなり高くなった13時ごろ。汗だくで梅畑の撮影から戻ると、喜美子さんがお土産用の梅と一緒に、手づくりの梅アイスキャンディを差し入れてくれました。

温かいおもてなしとロケーション抜群の「大畠酒造」。手づくりの梅酒や梅シロップ(すべて試飲をさせてくれます!)を選びながら過ごす時間が最高なのは、言わずもがな。また、一年を通して、梅酒づくり体験もできます(要予約)。ぜひいつかはこのお店へ、美郷へ遊びに行ってみてください。

大畠酒造

吉野川市美郷峠422

tel.0883-43-2275

https://oobatake.com/

Instagram @oobatakeshuzou

大畠酒造の商品は、Lacycle mallでお買い求めになれます。

「ほたるの宿」は、スッキリとした辛口梅酒。全国初の梅酒特区である徳島県美郷の新鮮な梅を使い、梅生産者ならではのこだわりの製法で作られた、割水なしの蔵出原酒です。

|